蜀繡精髓:針尖上的探索

發(fa)布日(ri)期:2016-09-14 10:03:43 訪問次(ci)數:2413

留住天府的生命記憶非遺今說 這是一門有著3000年歷史的古老技藝。

源于周,興于漢,盛于唐,蜀繡(xiu)在西漢文學家楊雄的《蜀都賦》中“若揮錦繡布,望芒兮無幅”,其興繁景象可想而知。

然而,從過去的“女工之業,覆衣天下”,到如今的香火難續,學者寥寥。這項傳統技藝面臨發展瓶頸。單純依靠傳承人的守望與堅持,與已形成產業鏈、年銷售過10億元的蘇繡相比,蜀繡顯然落后得太多。所幸,關心蜀繡的人,目前正在努力探尋一條振興傳統蜀繡、打造蜀繡產業的新路……

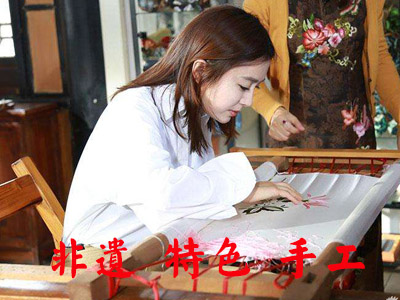

伴隨著悠揚的《高山流水》,年輕的繡娘飛針走線。針下,“芙蓉鯉魚”呼之欲出。

&nbs������p; 作為第二屆中國成都國際�������非物質文化遺產節的分會場之一,5月28日,位于成都青羊區浣花溪畔的“錦繡工場”提前開館。成都繡莊的蜀繡館里,5名繡娘現場展示蜀繡制作工藝,吸引了眾多游人駐足觀看。

“一幅刺繡要賣幾萬元甚至十幾萬元,價格好高!”游人在驚嘆蜀繡工藝美輪美奐的同時,更驚嘆繡品的價格。在場的繡莊董事長、蜀繡省級工藝大師楊德全已不是頭一回聽到這樣的評價。她走上前,講起價格背后的“含金量”:這是全手工的藝術品,是一針一線、細細下手得來的,花了一年半時間。

一嘆一答間,折射出面臨的尷尬:如今,蜀繡已成為“品位高、技藝精、售價貴”的代名詞。它離民間越來越遠,離市場也越來越遠。人們不禁要問,沒有市場,民間手工藝又如何傳承下去?

曲高和寡 獨抱幽情淡冰雪

5月29日上午,記者來到成都送仙橋藝術城C區280號,是國家級非遺傳承人、蜀繡大師郝淑萍的工作室。

郝淑萍正忙著與弟子同繡《卓瑪》。為非遺節趕制的這幅展品,她創新地采用了亂針繡與二三針結合的方式。63歲了,戴著老光眼鏡上陣的郝淑萍依舊手指靈活,目光如炬。針下的藏族姑娘美麗而富有靈氣。

從13歲考入成都工藝美術學校班算起,郝淑萍已經和刺繡打了50年交道。上世紀60年代,郝淑萍進入成都蜀繡廠工作,1984年升為廠長,一干就是17年。2006年,她被命名為第一批國家級非遺傳承人。

遺憾的是,從上世紀90年代后期,由于機繡、電腦繡花制品以成本低、價格低等優勢,在實用品市場上對手工繡品形成了極大沖擊,蜀繡遭遇發展危機。廠里訂單漸少,不斷有員工流失,最終走向衰敗。

據郝淑萍分析,蜀繡價高,一定程度上是因為蜀繡技藝“香火難續”,人才斷層嚴重。她說,蜀繡費眼、費神、還費心,完成一個作品最短也需要幾個月時間。在這期間,都沒有收入。因此,很少人愿意進入這個行業。蜀繡的許多高超技藝都面臨失傳的危險。

“錦繡工場”開館這天,楊德全特意穿上了親手制作的蜀繡珍品旗袍,她希望“更多的人能認識蜀繡,愛上蜀繡。”

從藝40年,楊德全在一針一線的刺繡中,逐漸形成了自己的特色。她感到遺憾的是,“如今已沒多少人懂得欣賞這門藝術。”

人才短缺也是楊德全所面臨的困境。她繡莊里的學生不到10人,真正能繡出精品的更少。有一個學生繡得很慢,但她能完成雙面異色繡,最受楊德全青睞。楊德全負擔了她的生活費,著力培養。“培養一個高級繡工,至少需要3-5年。這個過程中,只有讓她感覺到蜀繡是有前途的,是不能只看眼前利益的,才能讓她潛心下來創作。”

就是這樣,在有限的人力中,花費艱苦心力才完成的蜀繡精品,怎么舍得僅僅以幾百、幾千元的價格賣掉?

一直以來,楊德全為自己的皇漢繡莊定位為走高端藝術品路線。

在她看來,蜀繡從漢代起,就因繡品顯示出非凡之技而被皇宮貴族們視為珍寶。晉代常璩在《華陽國志蜀志》中,明確提出蜀繡和蜀中其他的物產,包括璧玉、金、銀、珠、碧、錦等,皆可視為“蜀中之寶”。

繡莊里有一個精品陳列室,里面有幾十幅用不同針法、不同技藝完成的繡品。《四川太陽喜洋洋》是楊德全與綿竹年畫省級非遺傳承人劉竹梅合作,花了一年半時間,前后失敗了六七次,才繡出來的高水準蜀繡年畫;有用亂針繡和交叉繡針法創作的油畫風格刺繡《耶穌傳教圖》、《梵蒂岡大教堂》。這些繡品價格都在5萬元以上,最貴的12萬元。

去年寬窄巷子開街,楊德全拿出蜀繡精品《冠上加冠》到現場展示。這幅雞冠花配雞冠的作品用色豐富,十分精美。有人現場開價5萬元,楊德全還不愿賣。“要找到能買得起,又讀得懂它的買家不容易。”楊德全十分固執。

“蜀繡已經從日常用品走上了純藝術、純裝飾之路,這與平民大眾遠了,也逐漸與市場和普通消費者遠了。”成都蜀繡廠老廠長肖湘志認為,一直以來,蜀繡大師和傳承人是行業金字塔的“塔尖”,始終在追求藝術的高峰。“但蜀繡大師不愿意蜀繡降身價,就會失去經濟基礎,最終流失人才。” 就在楊德全不斷追求更高水平的技藝時,她也感到了“力不從心”。

皇漢繡莊如今有20多人,加上繡莊的房租、水電等,每月的成本花費很高。繡品難賣,如何保證繡莊自身的生存?這是許多獨立創辦工作室與繡莊的大師們,需要共同面對的一個現實問題。“產業不能發展,繡莊生存就成問題,這樣就連原有的高端藝術也保不住。”肖湘志指出。

其實早在19世紀中葉,蜀繡就行銷于西南西北各省,影響尤大,與蘇繡、湘繡、粵繡并稱中國“四大名繡”。但發展到今天,“蜀繡沒有放下身段,在市場運作上基本處于空白,落后得不是一步兩步。”

如今在蘇州湖鎮,已形成了一條1700米長的繡品街,具備一定規模的刺繡經營戶超過400戶。那里,不僅有中國刺繡藝術館,還有數家規模較大的私人刺繡藝術館;全鎮2萬多人中就有約8000名繡娘,2008年其刺繡產值超過6億元。相比之下,蜀繡從藝者還不到200人,年產值僅幾百萬元。

去年夏天,楊德全專門去蘇州拜訪蘇繡大師任惠閑,“感受到很大的差距”。

任惠閑的工作室陳列了許多蘇繡精品,他還親自向外人展示蘇繡的高端技藝。與此同時,任惠閑的兩個兒子主攻市場,通過發展價格低、樣式多的蘇繡實用品壯大產業,幾十元的繡帕、扇子等裝飾小物件遠銷到省內外。他們用賺來的錢支撐工作室,做到“追求藝術與發展產業兩不誤。”這在當地,已是通行的手段。

蜀繡行業還在追求“高、精、尖”藝術品,蘇繡已經通過不斷創新的手段占領市場,將觸角延伸到全國各地。

有一件事讓郝淑萍很觸動。去年初,成都一家酒樓老板看中郝淑萍的蜀繡,希望她能用蜀繡為酒樓做一面裝飾墻。郝淑萍算了費用,價格驚人:一個2米×1.7米的手繡雙面繡屏風要20至30萬元。僅酒樓大廳用的18屏,就是好幾百萬。

不得已,酒樓老板尋到蘇州。一家繡莊提出“可用機繡來制作裝飾墻”。他們按照酒樓的要求進行設計,第二天就拿出了芙蓉、玉蘭等機繡樣品,樣品仍不失蘇繡精、細、雅、潔的特點,遠觀效果并不輸于手工蘇繡。酒樓老板喜出望外,最后花了不到十分之一的錢就買到蘇繡墻。

楊德全也有體會。去年在北京參加文博會,楊德全在展會上看到一件蘇繡作品《梅蘭竹菊》的四聯小屏風,標價才500元,十分搶手。“這個作品從針法到色彩都很出彩,這在以往是絕對不可能低于3000元的。”楊德全十分驚訝。她反復觀察,才從繡品的落針處看出破綻:這是一件機繡的作品。

這讓楊德全更加吃驚了。過去的機繡作品沒亮度,如今通過電腦排版,已經能把針腳都全部排出來,繡出來的作品竟然也色彩柔和。“連我這個內行都被‘騙’過去了,何況是外行人?”

從北京回來后,楊德全也嘗試著推出技藝簡單、用時較短的山水花鳥小繡品,單面繡戲劇臉譜、三星堆等符合現代人口味的旅游產品,甚至接單定做油畫、人物肖像等裝飾繡品。“我們也必須改變思路,更靠攏市場。”

再修魅力 大家風韻勝當年

所幸的是,蜀繡與蘇繡之間的差距,讓關心蜀繡的人們看到了發展的潛力。

頭發花白的肖湘志,如今有了新的身份:蜀繡公司經理人。2007年,肖湘志受四川企業家李涌邀請,與他一起組建成立四川天府蜀繡有限責任公司,做第一家規模化生產蜀繡產品的民營企業。如今,公司已經落戶郫縣安靖鎮。

肖湘志說,安靖鎮曾經是蜀繡的重要發源地,曾經“家家女紅,戶戶針工”。不過,近年來由于蜀繡發展遇冷,許多繡女被迫轉行。但這里豐富的人才儲備,卻被精明的江浙商人看中,不少蘇繡都是委托這里的居民生產。比如繡一朵花8塊錢,商人收購走后轉手至少可賣40元以上。“我們要收回這個資源,發展壯大它。”天府蜀繡公司引來風險投資3000萬元,與成都市婦聯合作,在安靖鎮打造“蜀繡產業基地”。安靖鎮200多名失地婦女變家為“坊”,成為蜀繡技師。

蘇繡在旅游市場所占份額很大,其中數十元的扇子、絲帕,匯聚成了強大的市場賣點。天府蜀繡公司的銷售人員到錦里、三圣鄉等景點調查,也發現“百元內的紀念品最好賣”。受此啟發,安靖的蜀繡產業走起了實用品市場之路。

產業發展還需要現代技術的創新與介入。今年5月,成都市蜀繡工程技術研究中心在安靖鎮成立。該中心瞄準蜀繡工藝技術、針法技術、產品創新設計等領域,讓傳統的巴蜀名繡汲取養分再出發。讓蜀繡上墻,進入家裝市場,就是發展方向之一。

天府蜀繡公司的展示基地,蜀繡已經爬上墻頭成為“壁紙”。乍一看,玉蘭花樣式的壁紙色彩艷麗,與普通壁紙無太大差異。但材料卻是絲絹,當光線一落在絲絹上,玉蘭花瓣上頓時折射出光亮,將蜀繡“平、齊、光、亮”的特色展露出來。

“怎樣讓機器仿手工,其實也需要大智慧。”天府蜀繡公司副總經理王斌說。他們將公司聘請的蜀繡大師設計、手繡完成的作品,用電腦記錄下針法和針腳,下一步會研發運用到機器上,將來能通過機織來實現蜀繡的風格。

再一個就是知識產權。

蜀繡的針法最為豐富,多達12類、130余種,但就目前而言,蜀繡在知識產權保護方面尚處于空白。眼下,成都知識產權服務中心等部門已對蜀繡知識產權保護工作進行了分類,接下來就是申請實用新型技術發明保護。

作為老蜀繡人,肖湘志對蜀繡的未來發展寄予更多期待。他希望,政府和社會對蜀繡“扶一把”,幫助搭好舞臺,打響知名度。成立行業協會,把分散的蜀繡公司凝聚起來,并出�����臺行業標準,規范生產工藝,讓蜀繡行業規模化發展。